el cual rechacé la mayoría del tiempo y del cual entiendo poco y

hablo menos el día de hoy. La única actividad extracurricular que

si añoraba eran las clases de pintura los miércoles por la tarde. Mi

profesora era una señora ya mayor con problemas de cadera lo cual

le dificultaba caminar. Era una estampilla de paciencia, y aunque de

vez en cuando participé en juegos como “esconder el bastón” con el

otro par de adolescentes en su clase, me tenía un especial cariño el

cuál me lo profesa hasta el día de hoy.

El poco tiempo que tenía desocupado era demasiado, pues

las cosas entonces eran más sencillas. Habían sólo dos canales de

televisión, por lo menos estos eran los únicos que recibía nuestro

pequeño y único televisor en casa. El canal que más tiempo pasaba

en el aire tenía una programación exclusiva de novelas mexicanas y

fútbol nacional. El otro, que pasaba las series más vistas en el país

del norte con varios años de retraso, salía al aire hasta las tres de la

tarde. Recuerdo haber pasado varias horas observando la imagen

de un indio en blanco y negro en espera que iniciara tan variada

programación. Nunca me importó que las series eran dobladas

al español, y que las voces eran siempre las mismas. No fue hasta

mucho tiempo después que noté que la voz de Kelly de los Ángeles

de Charlie era la misma que la de Julie de la serie El Crucero del

Amor. Si me cansaba del indio no quedaba más que salir a la calle.

Aunque vanidosa, era tímida por vocación, y el hacer amigos en

el vecindario me fue difícil al principio, pero una vez logrado los

primeros saludos hice una buena pandilla. Los vecinos del frente de

mi casa, unos alemanes, tenían una hija llamada Alexandra, quien se

convirtió, desde que sus padres se mudaron a mi colonia, la persona

ideal con quien platicar. Alex, alta, delgada y con un pelo rubio liso, era

sólo un año menor que yo. Sus ojos azul-grisáceos parecían sonreír

todo el tiempo lo que me hizo confiar en ella casi instantáneamente.

Ambas teníamos bicicletas y en aquellas calles adoquinadas de

poco tránsito paseábamos hasta que nos llamaban para la cena. A

los catorce no importaba mucho si íbamos a diferentes colegios, si

éramos de diferentes religiones, o si hablábamos el mismo idioma

alrededor de la mesa de comer, importaba que nos gustaban los

chavos de dieciséis.

Hablábamos de los muchachos guapos en las fotos en la revista

“Tú”, de las películas de Emilio Estévez y Matt Dillon y de la Selección poder hablar de ellas con los que sí jugaban. Siempre fui fanática de

los álbumes de vistas, y el del Mundial 82 era el más preciado. En

clase, Sor Marielos, nuestra pequeña y locuaz maestra de grado, rifó

un álbum para llenarlo. Aunque en la pulpería de atrás del colegio

el álbum sólo costaba un Lempira, ganárselo era diferente. Salió

premiado el número 29, mi número de lista. Era la primera vez que

me ganaba algo. Mi papá, que no dejaba pasar oportunidad para

consentirme, me traía sobrecitos con vistas todos los días. No había

día que no cambiara vistas con las del colegio, con los vaguitos de

atrás del parqueo, con la pandilla del vecindario. Mi padre siempre

dijo que la sangre mora, luego de 800 años de estadía en la Península

Ibérica, había dejado su marca en mi madre. Cambiando vistas me

di cuenta que la había heredado también. Nunca dejé que me dieran

gato por liebre, y hacía valer las vistas más preciadas por dos o más.

Como era lógico, las vistas de la selección hondureña valían mucho

más que las de cualquier otro equipo. Se pegaban en cuadernos, en

puertas de cuarto, y en espejos de baño. Aun las que no tenían álbum

cambiaban por tener las fotos de los catrachos. No tardé mucho en

llenarlo, aunque debo confesar que las últimas tuvieron que ser

conseguidas en el bajo mundo de la Calle Real comprándoselas

carísimas a los negociantes del mercado negro.

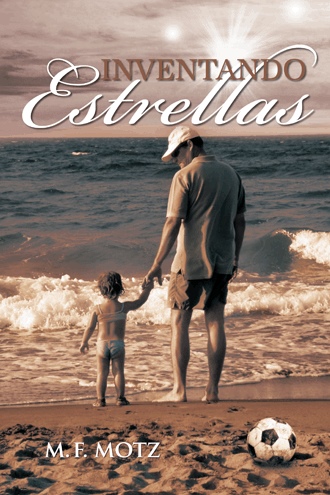

Al llegar la Semana Santa la emoción del mundial se cambió

temporalmente por el embullo de ir a la playa. Casi todos los que

conocía iban a ir a Tela, la playa más linda de la costa Norte, y el lugar

al cual había ido cada Semana Santa desde mi niñez. Este año le había

prometido a Alex que iría a visitarla a su casa de San Juan durante

la Semana Mayor. Mis padres y yo nos quedaríamos en Telamar, el

antiguo batey de la Standard Fruit Company ahora hecho hotel con

cabañas. Para entonces yo era la única hija que quedaba en casa, las

vacaciones no eran terriblemente excitantes, pero la playa seguía

siendo mi lugar favorito. Mis padres, ambos exiliados cubanos, se

habían sorprendido mucho de mi llegada a este mundo once años

después de su última hija. Doña María Amalia, una mujer de facciones

españolas, y de carácter fuerte llevaba la batuta en casa. Mi padre,

proveniente de una de las familias más conocidas de la isla, tenía un

carácter más apacible, voz imponente que contrastaba con su bajo

tamaño. Ambos me regañaron cuando llegó el Miércoles Santo, y yo

no deseaba cumplir mi palabra a mi vecina capitalina. Telamar era

mucho más atractivo que una casa en medio del morenal de San Juan. Mi madre no me dejó quedar mal, me obligó a que esperara a

nuestros vecinos de la capital desde tempranito, a que me pusiera una

ropa bonita y que dejara el baño matutino en el mar para el jueves.

Como buen alemán Don Quincho, el papá de Alexandra, pasó por mí

a las once en punto. No muchos carros tenían aire acondicionado

en aquel entonces, y el “pick-up” de los vecinos no era la excepción.

El calor era ahogante, y la carretera hacia San Juan era de tierra,

lo que nos obligaba a mantener las ventanas cerradas. Me pareció

eterno lo que ahora toma no más de quince minutos. Al llegar al

propio San Juan, me impresionaron las casas de los lugareños. Las

paredes eran una mezcla de palos, de rocas, de palmas de cocos,

y de plástico negro, los techos todos de guano entrelazado, con

palmas verdes y amarillas, y las ventanas de persianas de madera.

Unos metros pasando la iglesita del pueblo estaba las casa de mis

vecinos capitalinos. A un extremo de la propiedad estaba el “crike”

sobre el cual había que pasar por un frágil puente para llegar a la

pequeña casa de madera pintada en azul clarito que tenía de fondo

el tibio mar Caribe. La casa estaba rodeada de palmeras de diferente

tamaño, varias de ellas atadas unas a otras con hamacas, y todas

llenas de cocos verdes. Al bajarnos observé que otro pick-up estaba

siendo desempacado. Las puertas estaban abiertas de par en par,

y todavía se veían restos de bolsas y almohadas en los asientos. El

calor hacía que todo en la distancia se viera detrás de una cortina

de humo claro, y nos impulsó a entrar a la casa aún más rápido. En

la puerta me recibió alguien a quien yo no conocía, pero de quien

ya me habían hablado, Patricia. Era la segunda hija de la familia

alemana que eran padrinos de Alexandra. Aún con el pelo en cola, y

con largas gotas de sudor cayendo por sus mejillas, se podía ver que

era una muchacha muy guapa, de facciones teutonas y un cuerpazo

envidiable. Luego de presentármela, Alex me dijo en voz suave que

también allí estaría el único varón de la familia, Peter. Yo ya había

oído el nombre, pero asumía que no sería de mi tipo. Nunca supe

porqué hice este tipo de valoración, sería por mi timidez, o por mi

inexperiencia, pero al hacerlo le pedí a mi amiga que no perdiera

tiempo en presentármelo. No había terminado de dar esa directriz

cuando lo vi por primera vez. Estaba sin camisa, sentado en una silla

de playa, tomando un poco de aire después de haber descargado la

mayoría de las cosas de su carro. Su pelo castaño ondulado estaba despeinado, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de picardía